北海道書店ナビ

第487回 株式会社カンディハウス 道央支店 マネージャー 白鳥 孝さん

Vol.179 株式会社カンディハウス 道央支店 マネージャー 白鳥 孝さん

取材は白鳥さんの行きつけ、大坂屋喫茶店でお話をうかがった。

[本日のフルコース]

ZENICUBEの作者、白鳥孝さんが選ぶ

「北海道の歴史と木のある暮らしを物語る」フルコース

[2020.9.7]

書店ナビ:北海道きっての家具メーカーに勤める営業マンが独自にユニークなオリジナル木工プロダクトをつくり続け、今年10月に初めての個展を開く。

そんな話題を聞きつけて、ご本人にフルコース取材をお願いしました。木工家具のまち、旭川のリーディングカンパニー、株式会社カンディハウスにお勤めの白鳥孝さんです。

今日は銭函にあるご自宅での在宅勤務が終わったあとに、わざわざ出てきていただき、ありがとうございます!

白鳥:いやあ、本格的な作り手さんたちがいっぱいいらっしゃるのに、ぼくみたいなのが出てきちゃってかえってスミマセン!

白鳥さんの作品ZENICUBE(ゼニキューブ)はインテリアはもちろん、椅子にもなる全くオリジナルのプロダクト。

白鳥:小さい頃は札幌の中央区北5東3で育ち、隣近所の木材屋の土場や石炭庫が遊び場がわり。ものづくりが好きで、中学のときに冬に使う「靴乾燥箱」を作ったのが、自分で作ったオリジナル家具の第一号でした。

このZENICUBEは、JR銭函駅にアルファベットで「ZENIBAKO」と書かれているのを見ているうちにふと、「Zってかっこいいな」と思ったんです。

ちょうど娘が折り紙で遊んでいた時期でしたので、こちらも見よう見まねでZの文字を紙で展開してみたらすごくきれいで、これで何かできるかもしれないと思った。それが2008年のことでした。

銭函の地名の由来(かつてニシン漁で儲けたお金をニシンを入れる箱に入れていたという説あり)からも創作のヒントを得ているZENICUBE。 2008年8月からJR銭函駅には元祖・銭函とZENICUBEがセットで設置されていた。

現在ZENICUBEは待合室の椅子として使われている。

書店ナビ:個展についてはフルコース後の《ごちそうさまトーク》で、また詳しくうかがいますね。

それにしても白鳥さんが住まい兼創作活動の拠点とするまちを、札幌でも小樽でも旭川でもなく、銭函にしたその理由とは、なんでしょうか?

白鳥:小樽商科大学の夜学生時代、札幌からおんぼろ車を走らせて通った通学路は、この銭函の海岸沿いの道でした。帰りになるとね、月明かりで銭函の海一面がばーっと光るんです。

それを見てしまうと、カンディハウス(ぼくが入ったときはインテリアセンターでしたが)の東京支店から北海道に戻ってくるときも、銭函以外の選択肢は考えられなかった。あの光景が忘れられなかったんでしょうね。

それともうひとつの理由は”島判官” です。ぼくは、明治時代に開拓使判官として北海道に渡り、札幌の街づくりの基礎を築いた島義勇(しま・よしたけ)に傾倒していまして、彼のことを深く調べた時期があったんです。

その島判官が1869年10月2日に到着して、札幌の前に仮の役所を設けた土地がここ、銭函です。

個人的な原風景と島判官、このふたつが重なって、自分のすごく深いところで銭函という土地にひきつけられているんだと思います。

札幌市役所のロビーには島義勇の像があり、それを取り囲む「元気カフェ」の椅子も白鳥さん作。「ご縁があって制作のご依頼をいただいたときは鳥肌が立ちました」

書店ナビ:それではここから先は、オンでもオフでも木と向きあい、ものづくりの奥深さを知る白鳥さんが選んでくれた「北海道の歴史と木のある暮らしを物語る」フルコースを見てまいりましょう!

[本日のフルコース]

ZENICUBEの作者、白鳥孝さんが選ぶ

「北海道の歴史と木のある暮らしを物語る」フルコース

前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書

- 北の木仕事

西川栄明 北海道新聞社 - 2001年発刊。道内に暮らす木を使う作り手たち――家具・クラフト作家やデザイナー20人プラス木材店2社を丁寧に紹介。さまざまな経歴を経てたどりついた各自のものづくり哲学、ライフスタイルに魅了される。

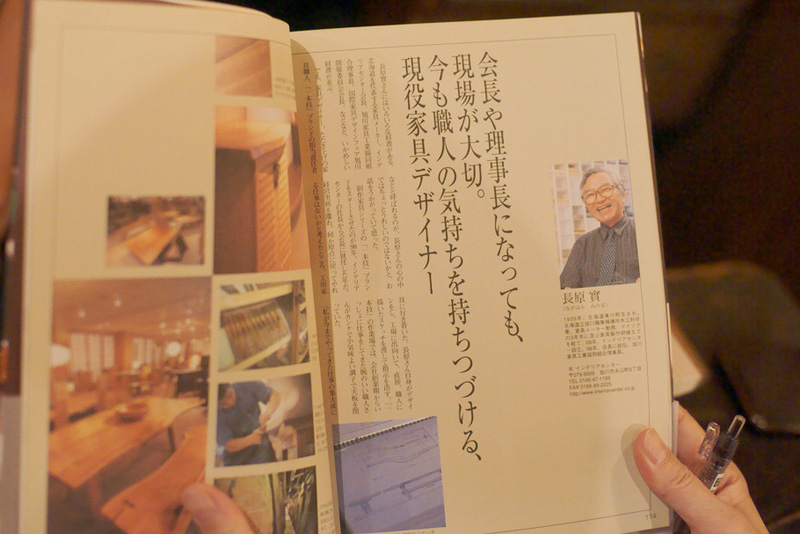

白鳥:著者の西川さんは椅子や木工作家に関する著書が多く、2015年に亡くなった当社の創業者、長原實とも親交があった方です。

実を言いますと、この本にも長原が載っています。

“旭川木工家具の父”のような存在だった長原氏。「旭川をものづくり王国に」という夢を最期まで抱き続けていたという。

白鳥:北海道の木工作家の方々は移住組も多くて、この本を読んでいると「木と一緒に暮らす」ということへのなみなみならぬ決意を感じます。

ものづくりで食べていくというのは決してなまやさしい世界ではないことは皆さん、ご存知のはず。それでも北海道で、木と暮らしたいと思う。すごい気持ちを持ってやってくるもんだと、読んでいるこちらの胸が熱くなります。

インテリアセンターの創業メンバーだった旦野則雄さんも掲載。紙面で紹介されている代表作のひとつ、木製の名刺入れは白鳥さんも愛用中。

スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本

- 田上義也と札幌モダン 若き建築家の交友の軌跡

井内佳津恵 北海道新聞社 - 田上義也(たのうえ・よしや)(1899~1991)はフランク・ロイド・ライトに学んだ日本の建築家。関東大震災を機に北海道へ渡り、札幌を中心に旭川、小樽、函館、室蘭、八雲など道内各地に数数のモダン建築を残した。

白鳥:小樽の春香山山麓にある彫刻家・本郷新(ほんごう・しん)さんの旧アトリエや小樽市指定歴史的建造物にもなっている坂牛低は、どちらも田上義也さんの建築です。

ぼくは、カンディハウスで使い込んだ家具を修理・再生するレストア事業を担当していまして、つねに「使い続けられる家具ってどういうことだろう?」ということをテーマに考えています。

その一方でこの本を読むと、新しい北海道建築のあり方を探った田上義也の建築はどうしてこんなにも魅力的で後世の人々が残したいと思うのか、というもうひとつの建築に関するテーマもわきおこり、「使い続けられる建築と家具」というテーマで当社でトークイベントを開いたこともあります。

これらの答えは自分の中でまだ出ていないんですが……うーん、「愛」なんでしょうかね。引き続き、宿題として考えていきます。

魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

- 鳳凰の船

浮穴みみ 双葉社 - 著者は旭川出身。北海道を舞台に、江戸から明治へと移り変わる時代の狭間に生きた人々を描いた五編収録の本書で、第7回歴史時代作家クラブ賞を受賞。表題の「鳳凰の船」はかつて洋船造りの名匠だった船大工、続豊治の物語。

書店ナビ:5冊中唯一の小説がこちらです。手に取ったきっかけは?

白鳥:この本のあとに出版された浮穴みみさんの『楡の墓』は本書と同じく明治の北海道を描いた短編集。島判官が出てくると聞いて、そちらを先に読み、「自分が知らなかった島義勇と大友亀太郎の関係が描かれている!この作者はすごい!」と感動して評価の高かったこちらも読んだ、という順番です。

『鳳凰の船』に集中してお話すると、この時代、北海道と本州を結ぶ船は暮らしに必要な物資を運ぶという意味でも、船自体が乗り手にとって”動く家”であるという意味でも人々の暮らしを支えた必需品。それが木造というところがしびれますよね!

船大工・続豊治のように見よう見まねで洋船を造ることができた職人の腕に感動を覚え、さまざまな船の材料となった木の歴史を知ることもできます。

そしてまた、どうしても島判官の話になってしまいますが、明治初期、ここ銭函の地で本州からの船を待っていた島判官の姿もあったのではないかと想像すると、ぐっときます。

『鳳凰の家』を読んだ方は、ぜひ『楡の墓』も続けて読んでみてください!

肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本

- アイヌ語地名で旅する北海道

北道邦彦 朝日新聞社 - 著者はアイヌ語・アイヌ文学研究者。「北海道の地名の約8割が、アイヌ語に由来するといわれる。(…中略…)自然と調和した暮らしが紡いできた「ことば」の世界を道産子の著者とめぐる、もうひとつの北海道ガイド。」

白鳥:気がついたらうちにあった一冊で、5年前から読むようになりました。解説にもありますが、やはり「北海道で木と暮らす」というテーマを語るならば、先住民族であるアイヌの人々がどう生きてきたかは”知っておかなければならない”道程のひとつだと思っています。

アイヌ語の地名は、彼らが自然と共生し、木をはじめとする自然素材を工夫しながらどのような暮らしを営んでいたかを物語る、時代の生き証人のようなもの。

この1冊のなかに北海道150年の原風景が見えてくるような気がします。

デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで

- 100年に一人の椅子職人 長原實とカンディハウスのデザイン・スピリッツ

川嶋康男 新評論 - 世界的な家具メーカー「カンディハウス」の創業者、長原實の物語。ドイツでの家具職人修業時代に道産ナラの木の丸太に「OTARU」と書かれていたのを見て、原材料を輸出ばかりしている北海道の植民地的な経済情況に疑問を呈し、カンディハウスを創業。そのデザイン・スピリッツに迫る。

白鳥:木と暮らす北海道150年の歴史のなかでも、やはりこの人は特別な存在だったと思います。バブル崩壊後のあの苦境を当社がどうにか持ち堪えられたのは、「長く使い続けられるものをつくる、修理して使い続ける」というものづくりの本質を啓蒙してきたから。それが現在も当社の生命線になっていると感じています。

僭越ですが自分が長原さんから受け継いだと思うことは、自分で手を動かして創造すること。ひとを、そして自分を感動させるものをつくること。自分の場合、それらが全部、いまやっているZENICUBEに集約されているんだと思います。

「長原さんが亡くなる前に、旭川のサンロク街で飲んだんです。”ぼくを拾ってくださってありがとうございました”と頭を下げたら”こちらこそありがとう”と言って酒を注いでくれた。一生忘れないですね」

ごちそうさまトーク 「木」の六面体で「森」を生み出す

書店ナビ:白鳥さん初の個展情報、ここで改めてご紹介しましょう。

日時/2020年10月10日(土)・11日(日)10:00~18:00

会場/TOWER ViSiONS authentic hut

札幌市中央区南12条西20丁目2-22

ギャラリー/スタジオ [authentic hut]8月29日(土)オープン – 株式会社タワーヴィジョンズホームページ

書店ナビ:現在、新作の制作中ですか?

白鳥:ええ、「木」というパーツを使って六面体を作っています。「木」「林」「森」は「木」という文字6つの集合体。全て異なる木材でできた「木」を6面つなぎあわせたら、そこには本当の「森」が生まれるんじゃないか、そんなヘンなことを考えています。

書店ナビ:長原さんは、白鳥さんの創作活動をご存知だったんですか?

白鳥:知ってはいましたが、なにか言われたことは一度もありません。もしかしたら「こんなの家具じゃないだろう!」と思われていたのかも(笑)。

2008年から始めて10年が過ぎ、そろそろ一度きちんと向きあってみようかなと思い立ち、今回の個展に踏み切りました。

コロナの時代になり、世の中はデジタルトランスフォーメーションが加速化すると思います。でもその一方では、いつの時代もデジタルでは補えない感動が必要とされることを信じたい。これからも人とのつながりを大切にしていきたいです。

お時間がある方は、どうぞ気軽に個展に遊びにいらしてくださいね!

書店ナビ:長原スピリッツを受け継ぐ白鳥さんの個展、楽しみにしています。木の香りと手触りが恋しくなる「北海道の歴史と木のある暮らし」フルコース、ごちそうさまでした!

カンディハウス|CONDE HOUSE | インテリア家具、オフィス家具、オーダー家具の製造販売

白鳥孝(しらとり・たかし)さん

1969年北海道札幌市生まれ。1990年に当時・株式会社インテリアセンターだった現・株式会社カンディ・ハウスに入社。インテリアプランナーの資格を持つ道央支店マネージャー。個人の名義で2008年からオリジナルの木工プロダクト「ZENICUBE」を発表。2020年10月に初の個展を開催する。

夫人の陽子さんもプロデューサーとして銭函・小樽のまちづくりに尽力。JR銭函駅横でショップ&ギャラリー「zenibako style」を、小樽の色内2丁目でセレクトショップ「小樽百貨UNGA↑運河(うんがぷらす)」を展開中。

©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.