北海道書店ナビ

第623回 絵本作家かとうまふみさん 創作インタビュー

最新作『ねこきちのてぬぐい』が好評発売中のかとうまふみさん。アトリエで小太朗くんと一緒に(ご本人提供画像)

[新刊紹介]

絵本作家ってどうやってなるの?作品づくりの難しさって?

最新作『ねこきちのてぬぐい』かとうまふみさんに聞く 創作インタビュー

[2025.8.8]

「絵本を出したい!」作り手増加に伴い出版サービスも活況

絵本は子どもが最初に出会う本だ。福音館書店が発行する月刊誌「こどものとも」を販売する株式会社こどものとものサイトには、次の一文が書かれている。

「絵本は子どもの心の栄養です。(中略)子どものすこやかな成長にとって栄養価の高い絵本かどうかを、大人の責任において真剣に選ぶということが大切です。」

株式会社こどものとも>絵本>「『よい絵本』とは」より引用

https://kodomonotomo.net/ehon/nicebook/

「子どもの心の栄養」である絵本は少子化の現代になると「癒し」や「感動」などの切り口で大人読者の需要も高まり、それと並行して「自作絵本を世に出したい」と願う作り手とその出版を後押しするサービスも増えている。

札幌本社の石田製本株式会社は2016年12月から上製本の絵本出版サービス「いしだえほん」をスタート。

一般に自費出版というとまず著者が制作費を全額負担し、自力で販売する売上でそれらを補填していくものだが、「いしだえほん」は出版元が石田製本となり、Amazonでの販売も同社が窓口となって管理する。

「いしだえほん」に登録した著者には売れた分の印税が支払われ、著者が何十冊何百冊という在庫を抱える必要がない(ブックイベント等で直接販売したい場合は希望冊数を別注することになる)。

「自分の絵本がAmazonで売られている」という喜びと安心感も大きいのだろう、これまでに全国から約1000人の申し込みがあり、うち約950タイトルが出版されている。

「絵本づくりは初めて」という人や既に代表作を持つ絵本作家など著者の経験値は様々で、中には「ライフワーク」として10作品以上作っている人もいるという。

各地で文学フリマなどのブックイベントも盛んになり、自費出版のハードルは年々低くなっている。

このように今は絵本を発表するための道のりが多様になった一方で、従来どおり出版社や編集者とタッグを組み、作品を発表し続けるプロがいる。 今回はそのおひとりとして2025年6月に出版された最新作『ねこきちのてぬぐい』(講談社)が評判を呼んでいる絵本作家かとうまふみさんに創作のお話をうかがった。

子ども時代をテーマにアート制作、東京の絵本塾に入門

札幌在住のかとうまふみさんは福井県生まれ。小学4年生から北広島市で育ち、大学は北海道教育大学に進んだ。

在学中に現代アートに魅せられ、卒業後は作品制作のかたわら彫刻家平田まどかさんのもとでディスプレイデザインの仕事に従事していたという。

「現場はめちゃくちゃハードでした。それに販促用のディスプレイだと季節を先取りして夏に冬、冬には夏のことを考えなきゃいけない。季節感の出し方や立体的に見せる難しさなどいろんなことが勉強になりました」

自身のアートのテーマは子ども時代。窓枠の奥に幼い頃の写真や言葉を並べるなどの立体作品を作っていく中で「自分のやりたいことを全部受け止めてくれる」絵本づくりを志し、「月刊MOE」で見つけた東京の絵本塾に入門した。

東京時代は池波正太郎が通った蕎麦屋「神田まつや」でアルバイトをしていた。「電話したとき”もうアルバイトは決まったよ”と言われたんですが”池波先生の大ファンなんです!何でもします!”と粘って採用していただきました」

かとうさんが入学した絵本作家養成講座は、名編集者で知られる土井章史(どい・あきふみ)さんと小野明(おの・あきら)さんの両人が主宰する「あとさき塾」。

酒井駒子さんやどいかやさんも元門下生で、土井さんは酒井さんの代表作『よるくま』の編集者でもある。

「最初のオリエンテーションで小野さんが言うんです、”絵本作家では食べられません”って(笑)。世間的には絵本って簡単につくれそうだとか、”うちの子にも描けそうな絵じゃないか”なんて思われがちですが、子どものものをつくるのがいかに責任があって大変なことか。

土井さんはナンセンス絵本で知られる長新太さんの作品がきっかけで絵本の世界に入ったくらい長さんの作品を敬愛されていて。長さんの子どもに対するリスペクトと愛、作品づくりに注ぐ真剣さを受講生である私たちにも伝えてくれていたように思います」

「頭で考えるな」素直な心で描いた第一作『ぎょうざのひ』

「あとさき塾」の授業は毎月2回で年24回。受講生たちが作ってきたラフを皆で回し読む。そこで全員が土井さんたちの厳しい講評を受けるが、それをどう反映させるかは本人次第。「あとさき塾」が提示するゴールはあくまでも一冊の絵本を仕上げること。“正解”を出すのは自分たちであり、その結果出来上がった作品が出版社に認められ商業出版されるケースもあるという。

先にお伝えすると、かとうさんはこの流れに乗って偕成社に認められ、その後1年かけて絵を仕上げて2001年5月にデビュー作『ぎょうざのひ』が出版されている。

ご本人は「たまたまね」と謙遜するが受講生の全員がこうではないことを考えると、上京後2年で絵本作家デビューの早さに驚かされる。

- ぎょうざのひ

かとうまふみ 偕成社 - 「きょうだけは はやく かえるの。だって、きょうは ぎょうざのひ。」札幌のちいさなえほんや「ひだまり」の青田正徳さんも絶賛!家族の一大イベントを描く絵本作家かとうまふみのデビュー作。

「私は最初ラフを全然描けなくて。なまじ現代アートをやっていたという気負いもあって何を描いたらいいのかがわからない。塾に行っても人に見せられるものが何もなかったんです。

でも他の方の講評で”絵本は子どものものだから頭で考えるな。体で考えろ”と土井さんがおっしゃっているのを聞いてガツーンときた。

カッコつけてオシャレなものを作りたい、なんて思っていた自分が叱られた気がして。”そうだ、そうだよな。頭だったな私”と、そこからようやく素直になれて、子どもの頃ぎょうざの日がすごくうれしかったことを思い出してあの話を描くことができました。

なので「あとさき塾」で他の方の講評を聞くのはとても大事な経験でした。同期生たちのことは今も大事な仲間だと思っています」

デビュー後すぐにぶつかった壁、「この子、今どんな気持ち?」

『ぎょうざのひ』が出版され、「あとさき塾」を卒業したかとうさんはその後もラフができたら土井さんに見せたり、編集者や先輩作家たちとの会食に顔を出したりしながら描き続けた。いや、正確には「描き続けようとした」だった。

「このときが一番辛かったです。一作目同様このまま自分の体験談を描き続ければいいのかもしれないと最初は思っていたんですが、そこから描いたものがどれもダメ。ことごとく形にならなくて。

一作目で一番楽しかったことを出しちゃったのでそれ以上のものはもう描けない、そう思うと何も描けなくなりました。五畳一間の部屋で暗い電灯の下で机に向かって”私には何もない…”なんてブツブツ言いながら鉛筆をクチュクチュいじってるうちに“あ、なんだか鉛筆たちがお相撲してるみたい”と思えて一枚の絵に描いてみたんです。

その絵を展示会で見かけて“この絵にお話ないの?”と言ってくださったのが松田さんだったんです」

- えんぴつのおすもう

かとうまふみ 偕成社 - 真夜中にこっそり始まるえんぴつたちのおすもう大会。何度もけずられて小さくなった〈ちびたやま〉の取り組みにえんぴつたちは大歓声!日本図書館協会選定図書や全国学校図書館協議会・選定図書など受賞多数。

「松田さん」とは「月刊MOE」初代編集長も務めた偕成社出身のフリーランス編集者、松田素子(まつだ・もとこ)さん。かとうさんの2作目『えんぴつのおすもう』の担当編集者である。

「自分の体験だけに依らない物語を作る基礎は松田さんから教わりました。とにかくすごく厳しくてダメ出しの連続。

えんぴつたちがワーワーとお相撲している絵を見せると、松田さんははじっこのひとりを指さして”この子、今どんな気持ち?”って聞くんです。でもこっちは即答できなくてあわあわしちゃうでしょう。そうしたら”あなたがこの子に対してその程度なのが伝わるよ”って。

その一言で”そうだ、私、中途半端だったんだ”と気づいて鉛筆1本1本の性格や特徴を書き出したり、また次の松田さんの一言で自分の足りなかったところを見つめ直す…そんなふうに一段ずつ階段をのぼっていくように仕上げていきました。厳しい、でも本当にすばらしい方に教わりました」

「実は今も松田さんと一緒に作ってるんですよ」と明かしてくれたかとうさん。「今だって緊張しますけどね」と言いながらもその表情は楽しそう。どんなにキャリアを積んでも「この人から学びたい」と思える相手がいる幸せを噛みしめている。

新作の舞台は江戸、重ね絵手法でお手製てぬぐいを使用

約10年間の東京暮らしを終え、現在は札幌在住のかとうさんはこれまでに20作以上の作品を出版している(本稿最後のプロフィールに代表作がたくさん掲載されている)。

2025年6月に出版された最新作は『ねこきちのてぬぐい』(講談社)。舞台は江戸で、ねこきち家族に使われているてぬぐいが主人公というちょっと変わった設定は、数年前から札幌西区の小別沢(こべつざわ)で仲間と始めた畑仕事から着想を得たという。

「私たちの畑では化学肥料を使わずに円山動物園のゾウさんや『やぎや』というレストランのやぎさんの糞を堆肥に使っています。そこになんだか”江戸”を感じて。畑仕事でも使っているてぬぐいを主役に絵本を作りたいなと思ったのが始まりです」

- ねこきちのてぬぐい

かとうまふみ 講談社 - てぬぐいたちはぼろになって燃やされ灰になっても役に立つ!リサイクルの輪ができていた江戸時代のお話。手ぬぐいをきっかけに物を無駄にしない心や江戸の循環サイクルなどが自然に学べる絵本。

『ねこきちのてぬぐい』が話題を集めているのは環境にやさしい江戸の循環型社会を描くテーマ性だけではない。その独自の表現手法も高く評価されている。

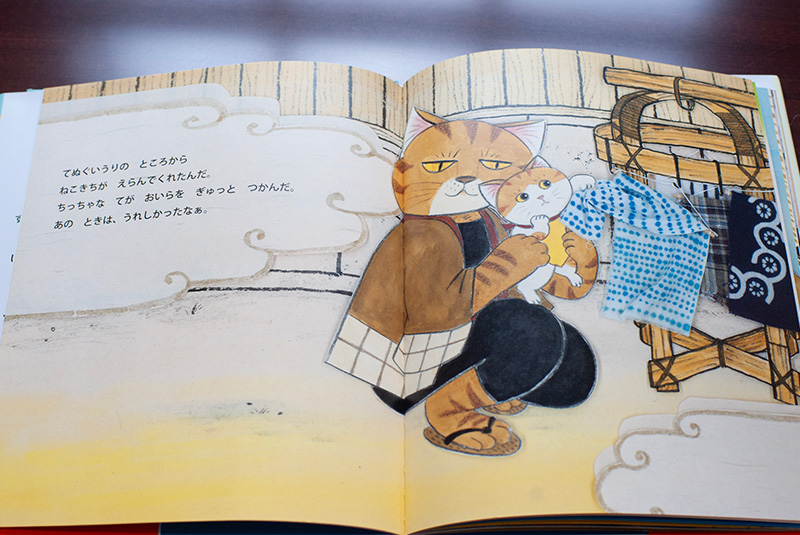

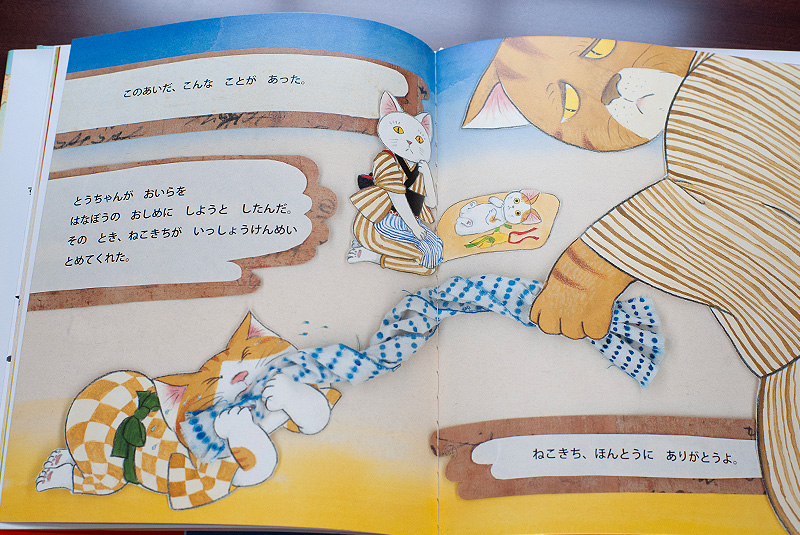

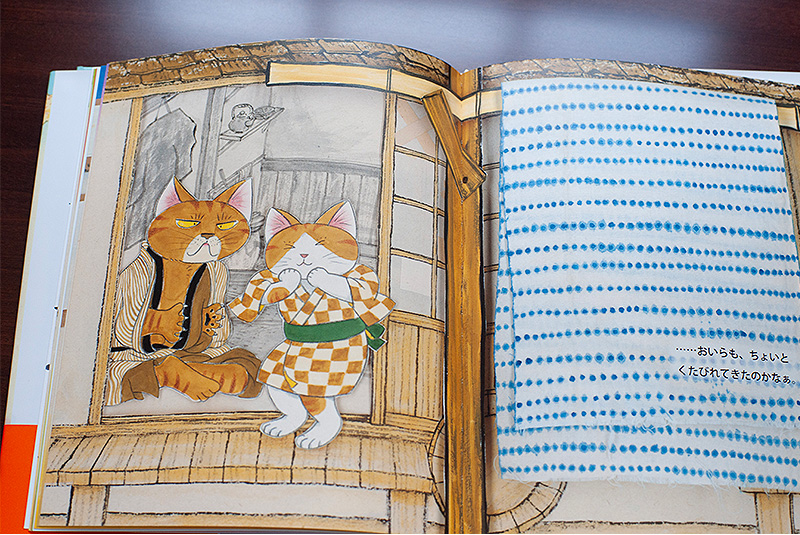

例えば下記のページ、お気づきだろうか。ねこきち親子も、てぬぐいも、ただ平面的に描かれたのではなくやや立体的な影がついているのを。

実はねこきちたち主要キャラクターは下絵とは別の紙に描いた切り抜きを上から重ね、てぬぐいにいたってはサラシの実物を切り貼りしている。

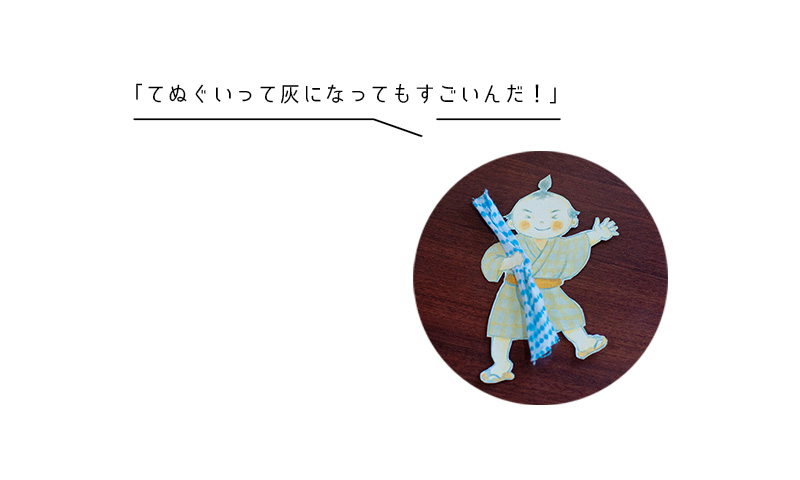

こちらが別紙で作ったキャラクターたち。どどどうしてこんな手の込んだことをしたんですか、かとうさん!

「通常はモノを主人公にすると、えんぴつでもしゃもじでもそれに顔を描きますよね。でもこの本でてぬぐいを主人公にすると決めたとき、どうしてもてぬぐいに顔を描きたくなくて。かといって手足をつけるのもなんか違う。てぬぐいが実際に使われている感じで”生きてて”ほしかったんです。

だったら!と思いついてサラシを買ってきて工作して切り絵と合体することに。お話上、使い古しのものは何回も洗って汚しをかけ、豆絞りなどの模様は筆で描いていきました」

創作前には東京・江東区にある深川江戸資料館に取材に行き、実物大で展示されている当時の生活風景をつぶさに観察。さらに江戸衣装と暮らしの研究家である菊池ひと美さんの監修も受けて世界観の構築を万全にした。

この手間を惜しまない創作工程と確かな時代考証が、江戸の物語に力強くてあたたかい説得力をもたらしているのである。

自分のてぬぐいが妹のおむつになるのを必死に止めるねこきち。てぬぐいのねじり具合がたまらない。江戸の赤ん坊の肌着も愛らしい。

猫家族が増え着物姿で創作、全てのピースがハマって完成

制作エピソードはさらに続く。物語の設定が固まり、いよいよ絵の本描きに入るころ、かとうさんの家に家族が増えた。

「旦那さんがずっと”猫を飼いたいね”と言っていて。譲渡型保護ネコカフェ『ツキネコカフェ』に行って見初めた小太朗くんがうちに来てくれました」

「実は当初はねこきちではなくて人間が主人公だったんです。でも遊びでネコを描いてたらぴたりとハマって。編集さんもネコと暮らしてる方だったのでとんとん拍子に話が決まりました」 取材協力:俊カフェ

それだけではない。「江戸の物語を描くから」とかとうさんはこの作品のために着付けを習い、制作中は終始着物姿で通すほどの徹底ぶりを貫いた。

「着物を着ていると猫背になりづらいからしゃんとしますし、所作も変わります。ということは(着物で過ごした)江戸の人たちは私たちと考え方も違うんじゃないかなっていうのが、ちょっとだけ体感できた気がします」

各パーツを重ねた原画はトレーシングペーパーをかけて出版社に郵送。印刷所の特殊なカメラで真上から撮影してもらったという。

工作的な重ね絵と綿密な時代考証、猫家族との出会いと着付けの習得…全てのピースが揃って完成した『ねこきちのてぬぐい』は、かとう作品の中でも初めてづくしの一冊だったとかとうさんは振り返る。

「毎回自分でもバカバカしいと思うほど苦労することが多くて。でもやってみるとぴたりとハマる瞬間がある。

今回も原画がどんな風に表現されるかおっかなびっくりでしたが、出来上がりを見て立体のてぬぐいがちゃんと”生きてて”くれた。それが一番うれしかったです」

取材場所にお借りした俊カフェにも谷川俊太郎さんの詩が載っているオリジナルてぬぐいが販売されている。

冒頭に話を戻すと絵本づくりのハードルが下がった今、市場にはたくさんの作品が出回っている。「家族に読んでほしい」「伝えたいメッセージがある」「小さい頃からの夢だった」などなど絵本を出す目的や喜びの彩度は十人十色であり、それを後押しするサービスの活況も喜ばしいかぎりだ。

だが今回かとうさんがその片鱗を見せてくれたプロの作家が注ぐ熱量と「子どものものをつくる」覚悟からは全ての作り手が学ぶことがあるように感じる。簡単につくれそうでそうではない、そうしてはいけないのが絵本なのではないだろうか。

そして最後にもう一度心に留めておきたい、「絵本は子どもの心の栄養です。」と。かとうさんが編集の松田さんと作っている次作の完成も楽しみです。

かとう まふみ

1971年福井県生まれ。北海道教育大学卒業。ディスプレイデザインの仕事を経て「あとさき塾」で絵本を学び、2001年『ぎょうざのひ』(偕成社)で絵本作家デビュー。絵本に『まんまるいけのおつきみ』『おならおばけ』『狂言えほん かずもう』(文・もとしたいづみ)、『のりののりこさん』『けしゴムの ゴムタとゴムゾー』(BL出版)、『ひょろのっぽくん』(農山漁村文化協会)、『しゃもじいさん』『ぬかどこすけ!』『みそこちゃん』(あかね書房)、「どろろんびょういん」シリーズ(作・苅田澄子 金の星社)、『まあちゃんとりすのふゆじたく』(アリス館)、『かたつむりくん』(風濤社)、『おもちのかみさま』『よつばのおはなし』(佼成出版社)、『おとうさんのこわいはなし』(岩崎書店)、『セイロウさん』(WAVE出版)など。装画・挿絵に『にゃんともクラブ』(作・竹下文子 小峰書店)などがある。最新作は2025年6月出版の『ねこきちのてぬぐい』(講談社)。

https://www.instagram.com/mafumikatou/

©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.