北海道書店ナビ

第622回 「ぷらっとBOOK」棚オーナー体験記 後編

[本のある空間紹介]

シェア型書店ってどんな場所?棚の借主ってどんな人たち?

ライターの「棚オーナーになってみた!」体験記[後編]

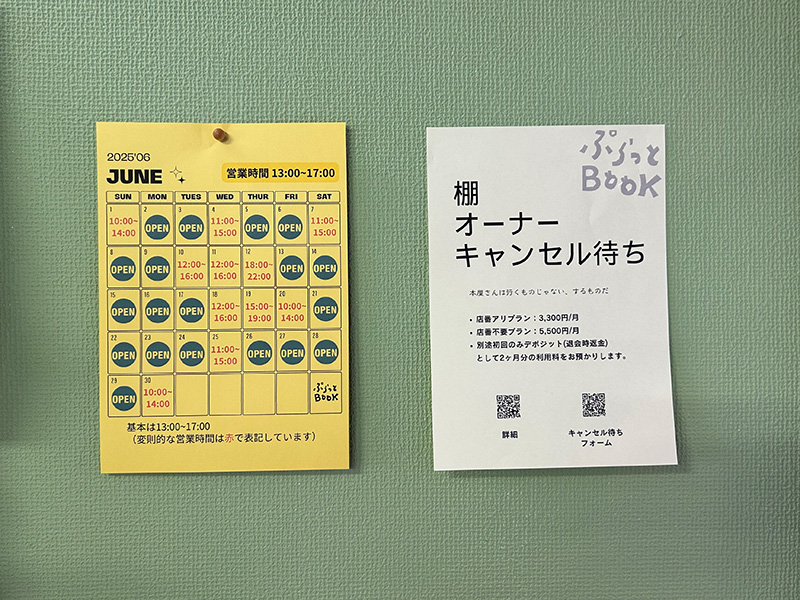

136枠の棚を貸し出し中のシェア型書店「ぷらっとBOOK」。2025年2月の開店から5カ月で満床になり、現在キャンセル待ちの人もいる。

[2025.7.25]

品揃えや値付け、レイアウトも棚オーナーの自由裁量

第621回 「ぷらっとBOOK」棚オーナー体験記 前編 – 5冊で「いただきます!」フルコース本 北海道書店ナビ

2025年2月1日、札幌市中央区南4条東3丁目に元私設文化教室建物を改装したシェア型書店「ぷらっとBOOK」がオープンした。

現在130人近くの棚オーナーが賃料を払って棚を借り、思い思いに選書した本を販売している(図書館ではないので貸し出しはしないが閲覧用の本も置いてある)。

企画運営の代表者は札幌の星野恵さん。ご自身が組合員になっている生活クラブ生活協同組合が借りている1階スペースを間借りする形で契約しているという。

同じ1階の向かいには自家焙煎の「喫茶 流れ星」があり、2階にはフリースクールが入っている。大人も子どもも出入りする空間が生まれている。

建物名はヤマザキカルチャーセンター。店番のときは喫茶流れ星でドリンクをテイクアウトするお楽しみも。カフェが向かいにあるっていい。

棚の賃貸契約を交わしたあとは、どんな本を置いてどう見せるかは借主次第だ。店名を決め、選書し、1冊1冊に値段を決める。売上の中から1冊に付き100円がぷらっとBOOKに入ることになっているため、100円以上の値付けだが上限に決まりはない。

もちろん棚のレイアウトも自由。自己紹介カードや連絡帳、小物を置くのも本人のセンスによる。

価値がわかる人に本をつなげ、棚主同士の交流を楽しむ

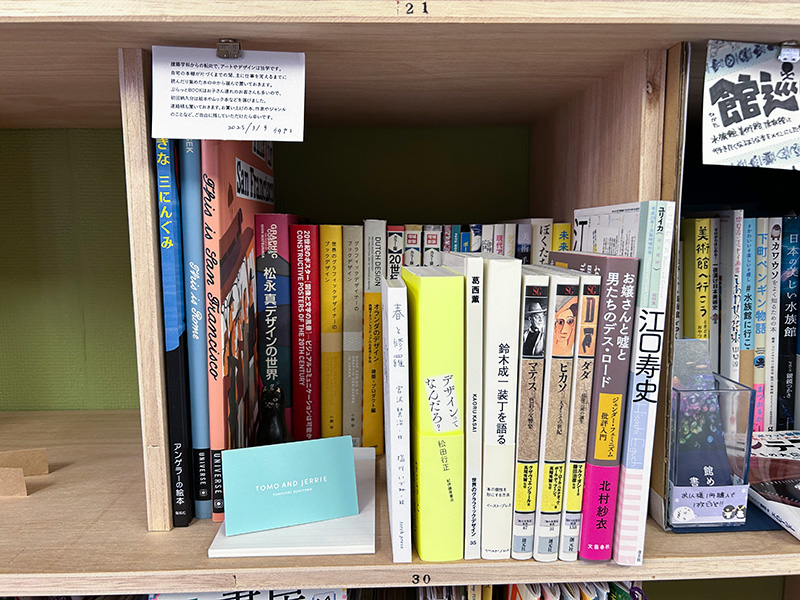

棚番号21番「TOMO AND JERRIE」の内山智之さんは、現在アートディレクター・グラフィックデザイナーとして使っている屋号をそのまま店名にした。

室蘭工業大学の建築学科を出たあとグラフィックデザインの世界に転向した内山さん。デザインの基本は関連本や参考書を読みながら独学で習得してきたという。

「これからデザインを学ぶ人やアートに興味がある人たちに自分の本が役に立てば」と読み終えた本を並べている。

仕事の気分転換も兼ねて自転車に乗って週一ペースで顔を出している。

6月14日に撮影した「TOMO AND JERRIE」の棚。今はラインナップが変わっているはず。

「シェア型書店がどういうものかは、東京にあるPASSAGE by ALL REVIEWSに行ったことがあるのですぐにわかりました。以前同じコワーキングスペース仲間だった星野さんが始めたということもあり、安心して申し込みました。

棚オーナーは本の値付けを自分でできるのが面白い。一応、中古市場の相場も見ますが、本によっては”こんなに安いはずがない!2000円くらいで”と強気の値付けをしたにもかかわらず売れていった本もありました。

過去3カ月の売上は42冊並べて11冊売れて7000円くらい。ちょっとした臨時収入になってうれしいですが”儲けよう”という下心は持たない方がいいかもしれません」

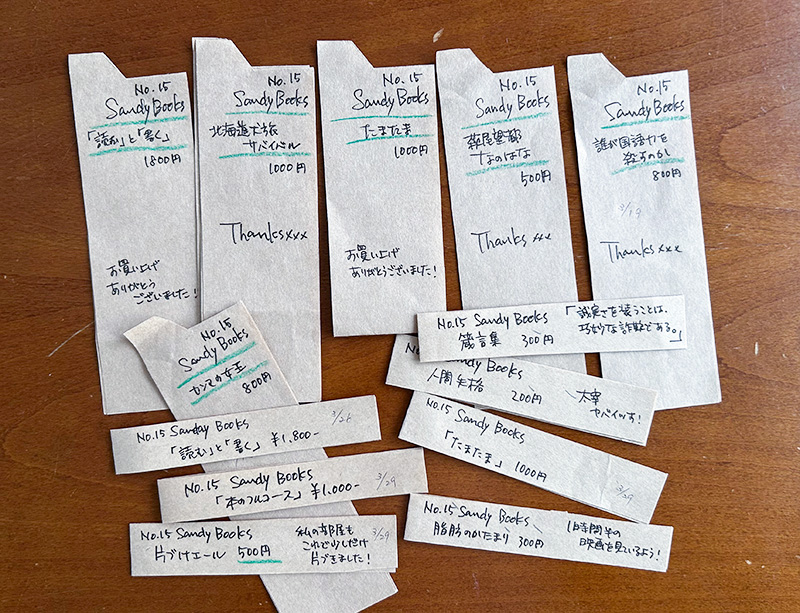

15番「Sandy Books」名義の自分も自費出版本を1冊でも多く売るために借りたが「1冊2冊売れたらいいほう」くらいの気持ちでいる。読み終えた本に関しては自宅の書棚が空けばいい。

と言いつつ、ぷらっとBOOKまでの往復の交通費がカバーできたらうれしいかなとは思わなくもない。

「それよりも棚オーナー同士の交流や事務所を抜け出す気分転換を楽しんだ方がいい。楽しんだもの勝ちだと思います」という内山さんの言葉を頷きながら聞いていた。

内山さんが会社員だったときのことだ。フォルクスワーゲンの雑誌広告だけが掲載されている『クルマの広告 大人の為の絵本』(ロングセラーズ)を上司に勧められて読んだ。

「一つの題材を見せるバリエーションがこんなにあるのかとすごく勉強になりました」

その話を聞いた棚オーナーさんが自動車会社の広報をしているお子さんのために棚にあった『クルマの広告』を買っていってくれたという。

「うれしくて100円おまけしちゃいました」と笑う内山さんを、仮に「価値がわかる人に本をつなげたい楽しみ上手タイプ」とカテゴリーすると、次に紹介する棚オーナーさんは「棚づくりの面白さに開眼タイプ」かもしれない。22番「館巡り書房」さんにもお話をうかがった。

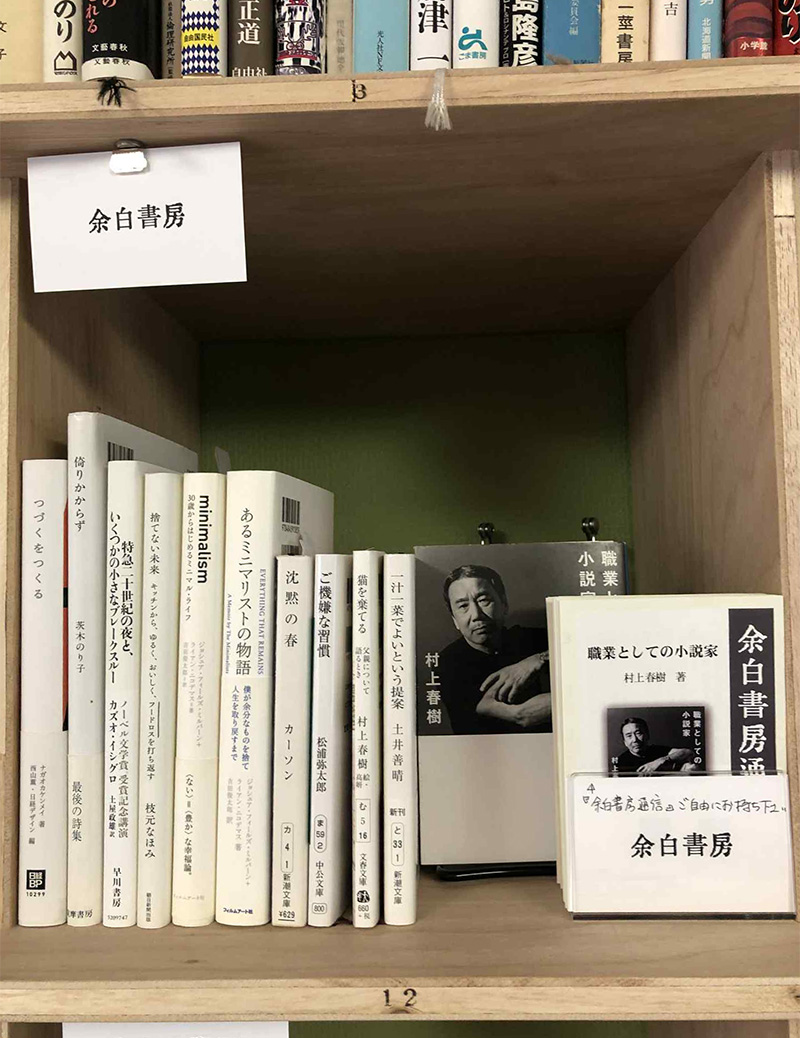

こちらは大学職員が借りている「余白書房」。学生も編集・執筆に参加している余白書房通信を置いている。

仕入れの楽しさを満喫、出版社と直取で新刊もラインナップ

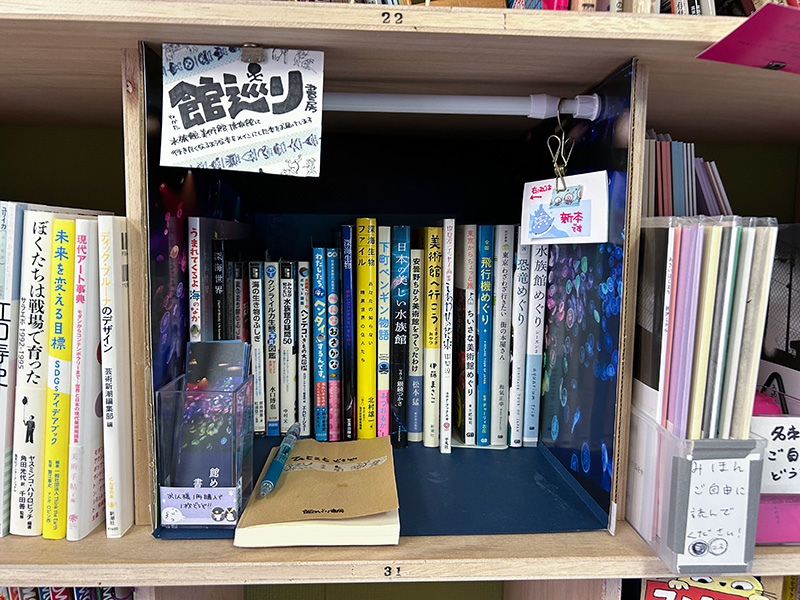

初めてぷらっとBOOKを訪れたときから「この偏りがすばらしい!」とずっと気になっていた棚。

それが22番の「館巡り書房」さんだ。オーナーは札幌市内にお勤めで、SNSで自分の生活圏内にぷらっとBOOKができることを知ったという。

「今年はいつもと違うことを始めたいと思っていたのでタイミングも良かったんです。月契約なのでもし合わなかったらいつでもやめられるし、よし、やってみよう!の勢いで申し込みました」

水族館、博物館、美術館…明確なコンセプトが光る「館巡り書房」さん。推し活で各地に行くたびに現地の「館」に足を伸ばしている。

「本は年間3、4冊しか読まないんです」という借主さん。前述の内山さんは自宅書棚から選書したものを並べているが、こちらはこの棚のために仕入れた本を置いていると聞いて驚いた。

「メルカリやブックオフで古本を買うこともありますし、館関連の本を出版しているG.B社からは直接新刊を仕入れています。ダメもとで問い合わせたら、いいと言ってくれたので」

130以上の棚が並ぶシェア型書店は一つとして同じ棚がない楽しさがあるが、同時に規則性がないことにより”目が滑る”ことも少なくない。

いかにしてお客の足を止め、手を伸ばしてもらうか。一般書店の書店員たちが差別化の棚づくりやフェアに知恵を絞るように、「館巡り書房」の借主さんも「そこが面白くて考え始めると楽しくなっちゃう」ほどハマっている。

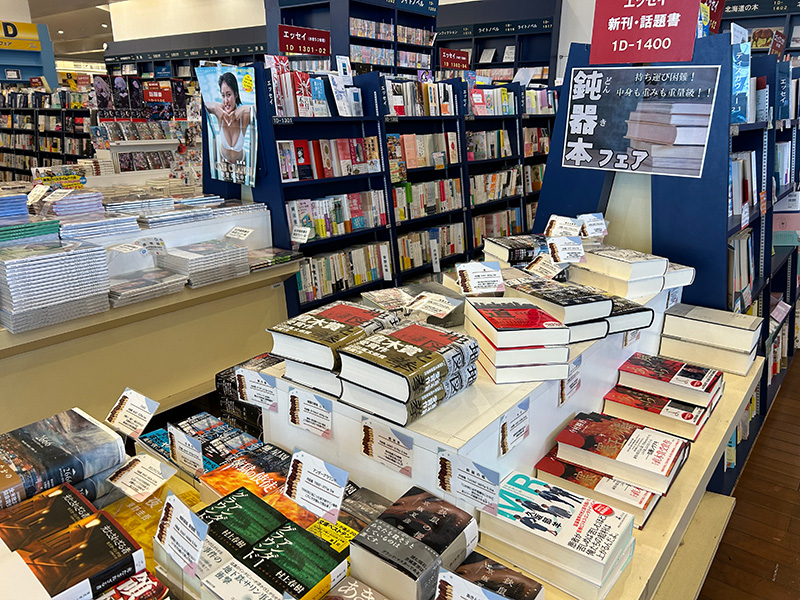

こちらは2024年1月に札幌駅そばの新刊書店で見かけた「鈍器本」フェア。まさかの切り口につい買って帰ってしまった。重かった。

店番は仕事でも慣れており「シンプルな現金払いのみなのですごくラク」。3300円の月家賃も「他のサブスクを止めたら出せる額。むしろ棚オーナーの方が絶対楽しい!」といいことづくしに目を輝かせる。

これまで約10冊8000円近くの売上があったが、「儲けようとは思っていないんです」というところは内山さんと同じスタンスだった。

自分の棚「Sandy Books」も過去3カ月の売上は14冊で約1万1000円。売上精算時にスリップが返却される。自費出版本が売れてうれしい!

ブックコーディネーターと見る市民型ブックイベントの流れ

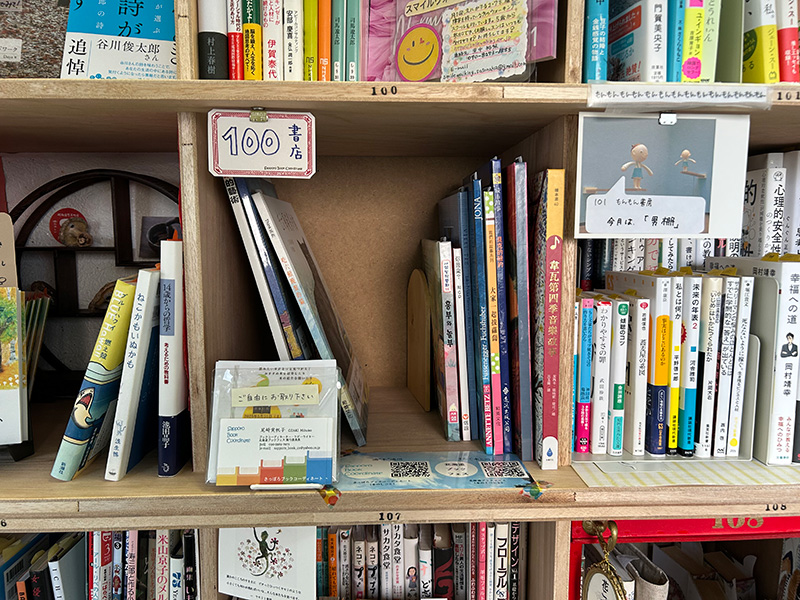

棚オーナーの中には選書のプロもいる。棚番号100番の「100書店」。「100円の本ばかりなの?と思われそうですが違うんです。キリのいい棚番号にちなんで付けました」と教えてくれたブックコーディネーターの尾崎実帆子さんだ。

「適”本”適所」をコンセプトとする「さっぽろブックコーディネート」の看板を掲げ、本屋以外で選書する依頼をいくつも受けてきた。札幌・円山にあるセレクショトショップ「zee」や石屋製菓の「Route148(ルートイシヤ)」のほか、道内のクラブメッドや鶴雅グループのホテルなどに尾崎さんがセレクトした書棚がある。

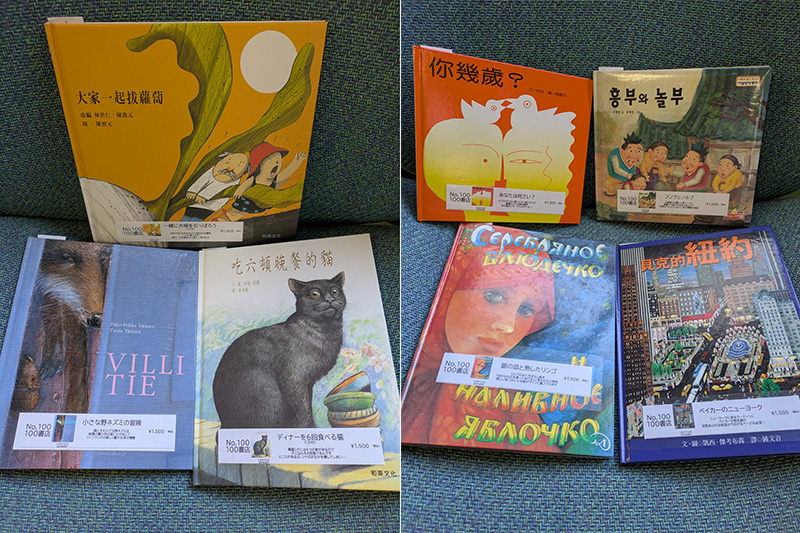

取材時は外国語の絵本のみという異色の品揃えだった「100書店」。聞けば「普通の本屋では売っていない本縛り」を自分に課しているのだという。

「外国語で書かれているから言葉がわからない分、絵に集中して読む」楽しみを広めようとする尾崎さんの新しい試みだ。

尾崎さんには彼女が長年関わっているイベント「北海道ブックフェス」 も含めた市民型ブックイベントの流れについてもお話をうかがった。

次の表は尾崎さん作成の資料「北海道ブックフェス2021【ブックイベントのゆくえを探るオンラインダイアログ 後編】」を軸にまとめている(尾崎さん、資料と画像のご提供ありがとうございました)。

【市民型ブックイベントの流れ】

- 1980年代 後半をピークに書店数は下降の一途を辿る。

- 1996年 Windows96が出た年に出版業界の売上もピークに。

- 2000年 日本のAmazonがサービスを開始。同時にリアルな空間としてブックカフェやブックバーなど本と出会う場が増えていく。

- 2005年 東京・谷根干で「不忍ブックストリート 一箱古本市」開催。 これをお手本に福岡の「ブックオカ」(2006年~)や「北海道ブックフェス」(2010年~)、「おたるBook Art Week」(2012~)など日本各地に個性的な一箱古本市が広がる。

- 2010年 10月に札幌の取次会社コア・アソシエイツが書店向けサービスとしてWEBサイト「北海道書店ナビ」をオープン。当初は自社で取材執筆を行い、じきに外部のライターが参加することに。

- 2011年 東日本大震災。「地域」「街」「絆」などのキーワードとともに「本の力」に注目が集まる。札幌のデザイナーが主催するZINE・リトルプレス等の展示販売イベント「NEVER MIND THE BOOKS」スタート。

- 2013年 私設図書館まちライブラリー企画の「マイクロ・ライブラリーサミット」スタート。2015年から「まちライブラリーブックフェスタ」に発展。

- 2015年12月 一般社団法人北海道ブックシェアリング(荒井宏明代表、Library of the Year 2020ライブラリアンシップ賞)が主催する「大麻銀座商店街ブックストリート」の第1回が開催。毎月最終土曜に開催され、今も続くご長寿イベントに成長。

- 2016年 7月23日、第1回文学フリマ札幌が開催(以降毎年開催)。

- 2020年 日本国内に新型コロナウイルス感染が広がる。書店は閉店を余儀なくされ、各種イベントも中止に。だが外出を控える生活で本の役割が見直され、この年の書籍・雑誌の推定販売額(電子出版を除く)は前年比1.0%減(「出版科学研究所」調べ)。減少幅は2019年の4.3%から縮小。2020年度の書店倒産が過去最少を更新(帝国データ)。古書のネット販売もバブル的に売上好調。

- 2022年 「ちとせまちライブラリーブックフェスタ」スタート。りんご箱を本棚にする出店イベントが定着していく。

- 2025年 2月、北海道最大のシェア型書店「ぷらっとBOOK」オープン。当初129だった棚が希望者多数により136に拡大された。

- 2025年 5月、ZINEフェス札幌が開催。11月にも予定されている。

ぷらっとBOOKは申告制の店番シフトによって営業日・時間が決まる。毎月カレンダーがインスタグラムにアップされている。

日常化が定着したブックイベント、そしてシェア型書店へ

札幌で初めて開催された市民参加型ブックフェスは2010年の「ワンデイブックス」だという。開催元年から実行委員として携わってきた尾崎さんによると「大きな転機は、2005年の東京で始まった不忍ブックストリート 一箱古本市でした。この頃から書店の減少と入れ違いに市民活動のブックイベントが増えていきました」とのこと。

「これは推定ですが参加者の中に”このまま本屋さんが減って本と会う場所がなくなっては困る”という気持ちが芽生えていったのではないでしょうか。それまでは本屋さんで購入するという消費の対象だった本に当事者意識をもって取り組む人たちが増えてきた。

その結果、2005年から15年かけてブックイベントが〈非日常・フェス〉から〈日常化〉した。現在のぷらっとBOOKさんのようなシェア型書店も、その延長線上に位置付けられると思います」

ぷらっとBOOKも「本屋さんあるある」で手に取られた本がうっかり別の棚に戻されていることがある。スリップで棚番号を見て元の場所に戻している。

2020年10月に札幌・北18条にオープンした書店Seesaw Booksもオープン当初から棚貸しを取り入れ、話題を集めていた。こちらは最長契約期間を1年と決め、棚オーナーの窓口を広くしているところが特徴だ。

車で回る移動書店を含め、今は「本屋さん」という言葉が指し示すものが多様化されている。この流れは今後も変わらないだろう。

書店ゼロ自治体が50カ所近くある北海道にこそ、現代にフィットした書店像を形づくっていける余白があるのではないだろうか。

〈賢者〉に見守られ、オープンマイクなどのイベント活用も

もちろんぷらっとBOOKもまだまだ”つくっている”最中だ。「売れ筋が見えてこないので結構、選書が難しい」「もうちょっと若い人たちも来店してほしい」「どんな人がどの本を買ったかまでわかるとうれしい」など、いろんな声が上がっている。

運営代表の星野さんも走りながら最適解を探している様子が、棚オーナー専用のLINEグループから伝わってくる。

棚オーナーは帯広や函館、遠くは東京、鎌倉にもいると聞く。あるとき、店番の棚主が「自分の棚の画像を送ってほしい人は気軽に言ってください」と投稿したところ、遠方組や来店できない人たちに歓迎され、その後それがなんとなく定着した感がある(だが決して義務ではない)。

店の奥には10人程度が座れる「生活クラブ拠点まるーむ」があり、ぷらっとBOOKメンバーも事前申請制でプロジェクター・スクリーンを備えたイベントスペースとして使うことができる。

これまでにピアノ演奏付きオープンマイクや各種試食会などが行われ、8月には出版相談会も予定されている。

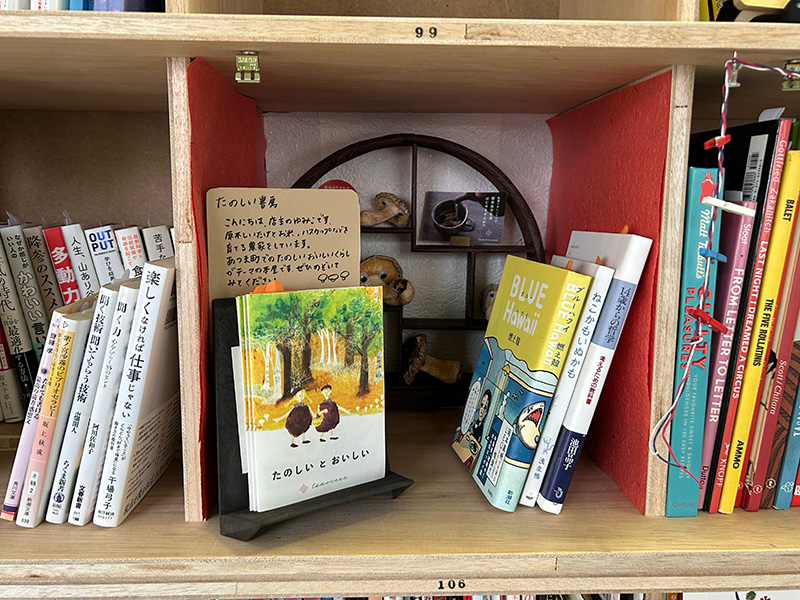

棚番号99番「たのしい書房」の棚主は厚真町の原木しいたけ農家・堀田祐美子さん。

6月6日に出張イベントを開き、しいたけ出汁の試飲(美味しかった!)や架空のシェアハウス住人たちと作ったZINEを紹介した。

こうした積極的な活用が進む一方で、棚主がぷらっとBOOKに注ぐ期待値は人それぞれだ。多種多様な本が並ぶ空間を静かに楽しみたい人やシンプルに本屋さん体験に惹かれて申し込んだ人ももちろんいるだろう。店番ありとなしのコースが2種類あること自体が選択できる自由を表している。

では「ぷらっとBOOKとは一体どんな場所?」なのか。〈本を媒介に集まった歩幅の異なる棚オーナーたちが行き交う交差点〉、それが2025年2月の開店から5カ月経った現時点での自分なりの解になっている。

店には持ち主の厚意により絵本作家でもある北海道出身の版画家、手島圭三郎氏の作品〈しまふくろうと月〉が飾られている。ふくろうは「福来郎」の語呂合わせで知られるが、古今東西「知恵」「賢者」「長老」のイメージだ。

書棚の森にこれ以上ふさわしい守り主はないだろう。「在庫を補充に来てもつい他の棚を見て買っちゃうから自宅の本が全然減っていかない~」「わかる~」などと笑い合う棚主同士の会話も聞かれているのかもしれない。

しまふくろうは北海道にのみ生息する国の天然記念物。作品の左下にエディションナンバーが記載されている。

これを書いている今もまさにグループLINEは動いており、相変わらず星野さんは即レスだ。すごい。なんだか生きている森のような「ぷらっとBOOK」。まだ行ったことがない方はぜひ森林浴気分で遊びに来てください。

ぷらっとBOOK

札幌市中央区南4条東3丁目19

基本は13:00~17:00営業、水曜定休だが日々変わるので

インスタでカレンダーチェックがおすすめ。

最寄り駅は東西線「バスセンター前」6番出口から徒歩8分。

https://www.instagram.com/prattobook/

執筆 ライター佐藤優子

©2026北海道書店ナビ,ltd. All rights reserved.